【筋トレ器具系】ダンベルで始める効果的なダイエット法|運動科学に基づく正しいアプローチ

🧬 なぜダンベルダイエットが注目されているのか

「お腹まわりがぽっちゃりしてきて、何とかしなきゃ……」そんなお悩み、本当によく分かります。ダイエットといえば、ウォーキングやランニングといった有酸素運動を思い浮かべる方が多いでしょう。でも、実は今、多くの方がダンベルを使った筋トレダイエットに注目しているんです。

その理由は短時間で効率的な結果が期待できるから。毎日30分走り続けるのは正直しんどいけれど、ダンベルなら1日5~10分程度から始められて、しかも運動後もずっとカロリーが燃え続けるという嬉しい効果があるんです。

運動が苦手な方、忙しくてまとまった時間が取れない方、そして「どうせやるなら効果的に痩せたい」と思う方にこそ、ダンベルダイエットはぴったり。この記事では、ダンベルダイエットの科学的な仕組みや正しいやり方、どんな人に向いているかなど、あなたが安全で効果的にダイエットを進めるための情報を分かりやすくお届けします。

🔬 ダンベルダイエットとは?基本的な仕組みと考え方

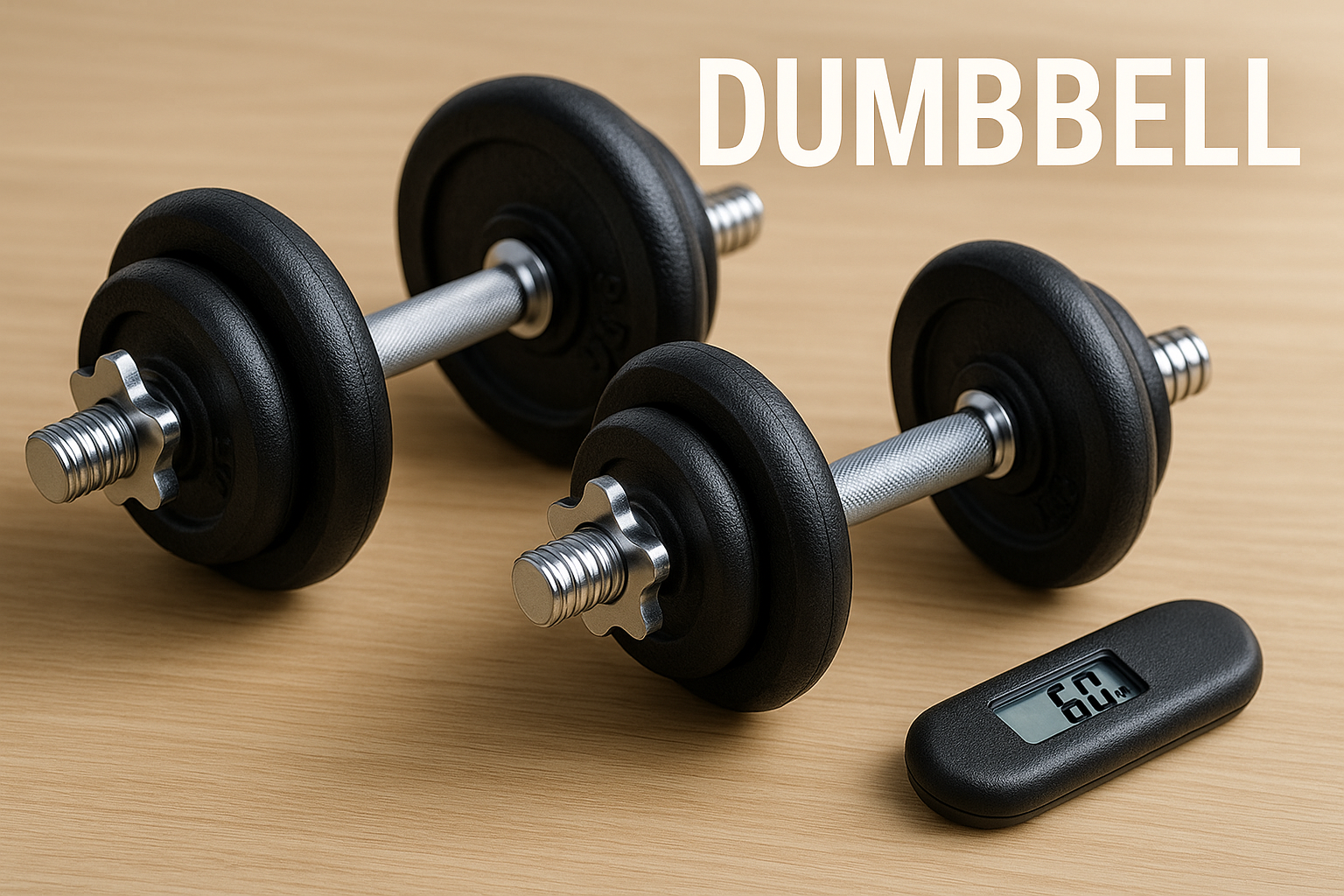

ダンベルダイエットとは、ダンベルという重りを使った筋力トレーニング(筋トレ)を通じて、体脂肪の燃焼や筋肉量の増加を促すダイエット方法のことです。英語の「dumbbell(音のしない鈴)」から来た名前で、日本では「亜鈴」とも呼ばれるこの器具は、手に持ちやすい形状で様々な動作を行えるのが特徴。

基本的な使い方は、両手にダンベルを持って10~15回程度繰り返せる重さで、ゆっくりとした動作で筋肉に負荷をかけること。例えば、腕を上下に動かしたり、スクワット姿勢でダンベルを持ち上げたりと、全身の様々な筋肉群をターゲットにできます。

ダンベルダイエットが従来のウォーキングやジョギングといった有酸素運動と大きく違うのは、「無酸素運動」に分類される点です。有酸素運動は酸素を取り込みながら脂肪をじっくり燃やすのに対し、ダンベルを使った筋トレは短時間で筋肉に強い負荷をかけ、筋肉内に蓄えられた糖質(グリコーゲン)を主なエネルギー源として使います。

「それなら脂肪は燃えないの?」と思うかもしれませんが、ここがダンベルダイエットの魅力的なポイント。筋トレ直後から数時間〜最大24時間にわたって、体は回復作業のために普段よりも多くのカロリーを消費し続けるんです。これが後で詳しくお話しする「アフターバーン効果」というメカニズムなんです。

🧪 身体への科学的効果と根拠

ダンベルダイエットの効果は、決して「なんとなく効きそう」という話ではありません。運動科学の分野では、筋力トレーニングが身体に与える影響について数多くの研究が行われており、その効果は科学的にもしっかりと証明されています。

まず、ダンベル運動によって最も直接的に作用するのは骨格筋と呼ばれる筋肉組織です。筋肉には「速筋線維」と「遅筋線維」という2つのタイプがあり、ダンベルのような負荷の高い運動では主に速筋線維が動員されます。この速筋線維は、収縮力が強く、鍛えることで筋肉量の増加につながりやすいという特性があるんです。

筋肉量が増えることで期待できる最大のメリットが基礎代謝量の向上です。基礎代謝とは、心臓の動きや呼吸、体温維持など、生きるために必要な最低限のエネルギー消費のこと。研究によると、筋肉量が1kg増加すると、安静時の消費カロリーが約28.5kcal増加するとされています。これは小さな数字に見えますが、1年間で考えると約10,000kcalの差になり、体脂肪約1.4kgに相当する計算です。

さらに注目すべきなのが、先ほど触れた「EPOC(運動後過剰酸素消費量)」という現象。これは「アフターバーン効果」とも呼ばれ、高強度の運動後に体が元の状態に戻ろうとする過程で、通常よりも多くの酸素を消費し続ける現象です。この期間中は代謝が高い状態が維持されるため、運動を終えた後もカロリー消費が継続するんです。

血流面でも改善が期待されます。筋トレによって筋肉が収縮・弛緩を繰り返すことで、筋ポンプ作用が働き、血液循環が促進されます。また、適度な筋肉の刺激は成長ホルモンの分泌を促し、これが脂肪分解に関わる酵素の活性化にもつながると考えられています。

📊 期待される効果とメリット

ダンベルダイエットで期待できる効果は、体重計の数字だけじゃありません。実際に多くの方が実感している変化を、ダイエット面・健康面・メンタル面の3つの観点から具体的にご紹介しましょう。

【ダイエット面の効果】

まず、多くの方が最も気になる体重や体脂肪の変化について。ダンベルダイエットの場合、体重の変化は緩やかでも、見た目の変化は比較的早く実感できる傾向があります。これは筋肉が脂肪よりも密度が高く、同じ重さでも体積が小さいため。つまり、体重が変わらなくても、脂肪が減って筋肉が増えることで、すっきりと引き締まって見えるようになるんです。

特に二の腕や太もも、お腹まわりなど、気になる部位に集中的にアプローチできるのもダンベルの大きなメリット。有酸素運動では全身の脂肪が少しずつ減っていくのに対し、筋トレなら鍛えたい部位を重点的に引き締められます。

【健康面の効果】

筋肉量が増えることで、血糖値の安定にも良い影響が期待できます。筋肉は糖質の主要な消費先なので、筋肉量が多いほど食後の血糖値上昇が穏やかになりやすいんです。また、正しい姿勢でダンベル運動を行うことで、肩こりや腰痛の予防・改善にもつながります。

骨密度の維持・向上も見逃せないポイント。特に女性は更年期以降に骨密度が低下しやすいのですが、適度な負荷をかける筋トレは骨に良い刺激を与え、骨の健康維持に役立つとされています。

【メンタル面の効果】

「今日もやった!」という達成感や、だんだん重いダンベルが扱えるようになる成長実感は、自己効力感の向上やストレス解消にもつながります。筋トレによる適度な疲労は質の良い睡眠にも寄与し、生活リズムの改善効果も期待できるでしょう。

【実感しやすいタイミング】

多くの方が「なんか変わったかも?」と実感し始めるのは、開始から2〜3週間後。この時期に姿勢が良くなったり、日常動作が楽になったりといった変化を感じる方が多いです。見た目の変化は1〜2ヶ月、体重や体脂肪率の明確な変化は3ヶ月程度を目安に考えておくと良いでしょう。

⚠️ 注意点・副作用・誤解されやすい点

ダンベルダイエットは効果的な方法ですが、安全に行うために知っておくべき注意点がいくつかあります。「やれば必ず痩せる」という単純なものではないからこそ、正しい知識を持って取り組むことが大切なんです。

【過度な使用による身体への負担】

「早く結果を出したい」という気持ちから、つい毎日激しく筋トレをしてしまう方がいますが、これは逆効果。筋肉は休息中に修復・成長するため、適切な休養なしに負荷をかけ続けると、関節や筋肉を痛める原因になってしまいます。

特に膝や肩、腰などの関節は、間違ったフォームで重いダンベルを扱うと痛めやすい部位。「ちょっと重すぎるかな?」と感じる重量より、正しいフォームでしっかり効かせられる重量を選ぶ方が、結果的に安全で効果的なんです。

【住環境での配慮事項】

見落としがちなのが、住環境への配慮。ダンベルを床に置くときの音や、ジャンプを含む動作での振動は、集合住宅では近隣への迷惑になる可能性があります。ヨガマットやトレーニングマットを敷いたり、足音が響かない動作を中心に選んだりといった工夫が必要ですね。

【医師への相談が必要な方】

心疾患、高血圧、関節や脊椎に持病がある方、妊娠中・授乳中の方は、ダンベル運動を始める前に必ず医師に相談してください。また、運動中に胸痛、めまい、異常な息切れを感じた場合は、immediately運動を中止して医療機関を受診することが大切です。

【よくある誤解】

「筋トレすると体重が増える」という心配をよく聞きますが、これは一時的な現象で、長期的には体脂肪の減少につながります。また「女性が筋トレをすると筋肉で太くなる」というのも誤解。女性は男性に比べて筋肉が付きにくいホルモン環境にあるため、適度な筋トレでは引き締まった美しいボディラインが作れるんです。

🧪 向いている人・向かない人

ダンベルダイエットは多くの方に適した方法ですが、やはり相性というものがあります。あなた自身の生活スタイルや体質、目標に合っているかどうか、チェックしてみましょう。

【特に向いている人】

まず、忙しくてまとまった時間が取れない方には、ダンベルダイエットは非常におすすめ。1日10〜15分程度の時間があれば十分効果的なトレーニングが可能だからです。会社から帰ってきて「今からジムに行くのはちょっと…」という時でも、自宅でさっと取り組めるのは大きなメリット。

「ジム通いが続かなかった」経験がある方にも向いています。人目を気にせず、自分のペースで、好きな音楽を聞きながらでもできるのが魅力。特に運動初心者の方や、周りの視線が気になって集中できないという方には、プライベート空間でのトレーニングが心理的負担を軽減してくれるでしょう。

年齢的には、30代以降の方に特におすすめです。この年代から基礎代謝が徐々に低下し始めるため、筋肉量を維持・増加させることの意味がより大きくなるんです。また、デスクワークで姿勢が気になる方にとっても、体幹や背中の筋肉を鍛えられるダンベル運動は一石二鳥の効果が期待できます。

【向かない可能性がある人】

一方で、関節に持病がある方や、過去に重大な運動器系の怪我をされた方は、医師の指導なしに始めるのは避けた方が良いでしょう。また、極度に体力レベルが低い方は、まずは軽いストレッチやウォーキングから始めて、基礎体力を付けてからダンベルに挑戦する方が安全です。

心理的な面では、「とにかく今すぐ体重を落としたい」という短期集中型の考えの方には向かないかもしれません。ダンベルダイエットは3ヶ月〜半年程度の中長期的な視点で取り組むことで真価を発揮する方法だからです。

【生活リズム別の相性】

早起きが得意な方は朝のダンベル運動がおすすめ。代謝が上がった状態で一日を始められます。夜型の方は、夕食前の時間帯に行うと、食欲の調整や睡眠の質向上につながりやすいでしょう。ただし、就寝直前の激しい筋トレは睡眠を妨げる可能性があるので、就寝の2〜3時間前までに終わらせるのが理想的です。

🧫 筋肉を効率よく目覚めさせる実践のコツ

ここまで理論的な部分をお話ししてきましたが、実際にダンベルダイエットを成功させるために最も重要なのは「筋肉」への理解とアプローチです。筋肉は私たちの体の中で最もエネルギー消費の激しい組織であり、その特性を理解することが効果的なダイエットの鍵になります。

筋肉には「記憶」があるという興味深い特性があります。一度鍛えられた筋肉は、しばらく運動をやめていても、再開時により早く反応するようになるんです。これを「マッスルメモリー」と呼びます。つまり、過去に運動経験がある方は、思っているよりも早く効果を実感できる可能性が高いということ。

効果的な筋肉の刺激のためには、「筋肉の収縮と伸展をゆっくりコントロールする」ことが何より大切。例えば、ダンベルを持ち上げる時は2秒、下ろす時は3〜4秒かけるイメージです。この「エキセントリック収縮」(筋肉が伸ばされながら力を発揮する動作)が、筋肉により強い刺激を与え、効率的な筋肉の成長を促します。

筋肉は連続する刺激よりも、適度な間隔をあけた刺激により良く反応します。そのため、同じ部位を毎日鍛えるより、例えば「月水金は上半身、火木土は下半身」といったローテーションを組む方が効果的。これにより筋肉の回復時間を確保しながら、全身をバランス良く鍛えることができます。

【継続のための工夫】

筋肉を継続的に刺激するための最大のコツは「完璧を求めすぎない」こと。「今日は疲れているから軽めに」「時間がないから5分だけ」といった柔軟性が、実は長期的な成功につながります。筋肉は意外に「ちょっとした刺激」でも覚えていてくれるものなんです。

また、筋肉の成長を実感するために、定期的な「筋力チェック」もおすすめ。「先月は5回しかできなかったけど、今月は8回できた!」という変化は、体重計の数字以上にモチベーション向上につながります。

保管場所も継続のカギ。ダンベルを「見える場所」に置いておくことで、視覚的なリマインダー効果が期待できます。逆に押入れの奥にしまい込むと、存在すら忘れてしまいがち。リビングの隅や寝室の一角など、日常の動線上に置いておくのがおすすめです。

💬 よくある質問(Q&A形式)

Q1: どのくらいで効果が出ますか?

A: 個人差がありますが、2〜3週間で姿勢改善や日常動作の楽さを実感し始める方が多いです。見た目の変化は1〜2ヶ月、体重・体脂肪率の明確な変化は3ヶ月程度を目安にしてください。ただし、基礎代謝の向上は運動開始直後から始まっているので、数字に現れる前から確実に体は変化しています。

Q2: 初心者でも大丈夫?

A: はい、むしろ初心者の方におすすめです。重要なのは軽い重量から始めて、正しいフォームを覚えること。最初は500g〜1kg程度、ペットボトルでも代用可能です。「ちょっとキツいけど10回はできる」重さを目安に選んでください。

Q3: 毎日使ってよいですか?

A: 同じ部位を毎日鍛えるのは避けましょう。筋肉の回復には24〜48時間必要です。全身を部位別に分けて、ローテーションで鍛える方法がおすすめ。例えば「今日は腕、明日は脚」といった具合です。完全休養日も週に1〜2日設けてくださいね。

Q4: 安全性や耐久性は?

A: 正しく使用すれば非常に安全な器具です。ただし、急激に重量を上げたり、間違ったフォームで行ったりするとケガのリスクが上がります。また、品質の良いダンベルを選ぶことも大切。特に可変式ダンベルの場合、重りがしっかり固定されるかどうか使用前に必ず確認してください。

⏩ 組み合わせダイエット

ダンベルダイエットをより効果的にするためには、食事管理や他の運動との組み合わせが重要です。「運動だけ」「食事だけ」ではなく、トータルでのアプローチが持続可能で健康的なダイエットを実現します。

【食事管理との組み合わせ】

ダンベル運動後の30分以内は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、筋肉の修復にタンパク質が最も効率的に使われる時間帯。この時間帯に良質なタンパク質を摂取することで、筋肉の成長をサポートできます。プロテインドリンクや、ゆで卵、ギリシャヨーグルトなどが手軽でおすすめ。

炭水化物については、極端な制限は筋トレの効果を下げてしまうため避けましょう。運動前には適度な糖質補給を、運動後には筋肉の回復のためのタンパク質を意識した食事パターンが理想的です。